こんにちは。

心の平安を届けるお坊さん

修岳和尚 です。

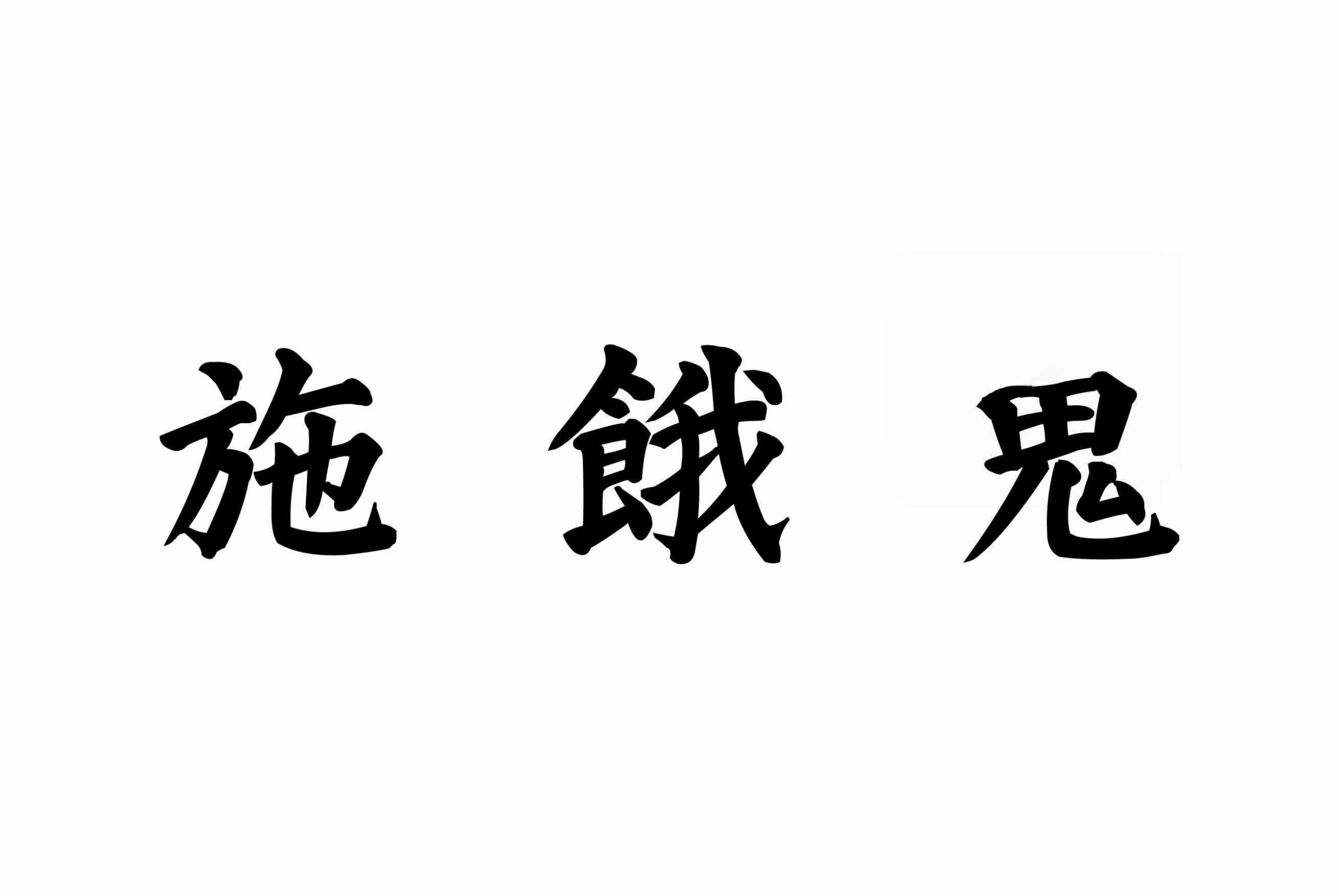

餓鬼に施すことを『施餓鬼(せがき)』といいます。

施餓鬼の「鬼」は、亡くなった人の魂を意味します。

古来より日本人は、祖先の魂が夏のお盆の頃になると家に帰ってくると考えました。

ちなみに、施餓鬼の鬼には「角(つの)が無い」といいます。

これも「鬼」は亡くなった先祖のことを表しています。

遠いところから帰ってきたから、さぞお腹が空いていてお供えを待っていることだろう。

昔の人は、このことを飢えていると考えて『餓鬼』といったそうです。

仏教では、お盆の時期に施餓鬼会という供養法会を執り行って、ご先祖様をはじめこの世のすべての生きものの幸せを願います。

そして田舎では、初めてお盆を迎える仏さまは、特に念入りにご供養する慣習があります。

お寺で施餓鬼会を執り行い、新盆の仏さまをねんごろに供養することによって、その功徳がご先祖様や生きとし生けるものに行き渡ります。

その結果、仏教が目指す「世界平和 万民豊楽」が実現するのです。

心の平安を届けるお坊さん 修岳和尚

本日も記事をお読みいただき、ありがとうございました。

日々の忙しさや悩みの中で、少しでも心が穏やかになるお手伝いができれば幸いです。

▼お問い合せ

仏教に関するご質問や個別のご相談、また年忌法要のご依頼についてもお気軽にご連絡ください。

→ お問合せフォーム

▼病気平癒や願い事の祈念をご希望の方へ

毎朝5時より、YouTubeでお経ライブを配信しております。

病気平癒など急ぎ叶えたい願いがある方は、 ぜひチャット欄にコメントをお寄せください。心を込めて祈念申し上げます。

→ お経ライブを視聴する